初代Summicron 35㎜ f2.0、通称8枚玉の魅力とは?

現代レンズとオールドレンズの私的使い分け

カメラやレンズに魅せられると、ある病気に感染することがある。

描写が滲んだり、周辺解像が甘い、よく写らないオールドレンズを目の飛び出る価格で手に入れて悦に入る、全くもって厄介な病気だ。ライカの場合は「ライカ病」と呼ばれることがあり、ライカ病については写真家田中長徳さんが数々の名著を書かれているので、参考にしてほしい。

周辺の解像感や諸収差を考えると、オールドレンズは現代レンズに圧倒的に劣る。なんせ、多くのレンズ設計開発者が長年かけて解像感の改善や諸収差の解消に向けて努力してきた結果が現代レンズに集約されているわけだから、当然のことだ。

にもかかわらず、写りの劣るオールドレンズを手に入れると、懐が寂しくなっているのにトクした錯覚に陥るのが、この病気の怖いところだ。怖い病気だと誰もが知っているはずだが、ハマる人たちが後を絶たないのはなぜだろうか?

毎日、レストランでフレンチやイタリアンを食べ続けていると、ざるそばやおにぎり、B級グルメが食べたくなりような感覚ではなのかもしれない。整然と写るレンスよりも、周辺が流れたり、全体的に滲んでしまう癖玉はときに非日常的な撮影結果をもたらすが故に新鮮に感じるときがある。

ただ、家族や旅行の記録が滲みレンズで撮られた写真ばかりだと、きっと家族は「お父さん、きちんと撮ってよ。それ本当に高いレンズなの?」と首を傾げるに違いない。

それゆえ、私は家族や旅の記録用にソニーやフジのデジタルカメラやレンズをある程度揃え、万能的な役には立たないが、全くの趣味用にM型ライカを楽しんでいる。フィルム時代のニコンも、その範疇だろうか。

ただ、私自身、いずれ軽度のライカ病に罹患することは覚悟していた。ただ、節度を持ちたい。そのワクチン的効果というか、特効薬の役割を果たしてくれたのが、今回、ご紹介する通称8枚玉、初代Summicron 35㎜ f2.0だった。

このレンズを手に入れて以来、オールドレンズへの関心は薄れた。まさに8枚玉は私にとってワクチンだった。これが最後のオールドレンズになってくれると確信している。(汗)

もうひとつ、ライカ所有者にみられる症状に「ポエム症候群」がある。

ライカに関するブログなどを見ると、どこか別世界に飛んで行ったかのような自己陶酔型ポエムが散見される。これも私が警戒している病状のひとつである。(中にはフジでも自己陶酔している人もいるが、これは相当、免疫力の弱い体質の人だと思われる。心配だ)

今回、伝説的レンズと言われる8枚玉ゆえに、私自身の感想は手短めにして個々人の受け止めに委ねたいと考えている。

初代Summicron 35㎜ f2.0、通称・8枚玉は小型軽量で工芸品的なプロダクトが特徴

前回は、ライカの代表的現代レンズ・アポズミクロンで初詣した際に撮影した写真を紹介した。

アポズミはライカ最高峰と言われるだけあって隅々まで収差が少なく、その解像感や描写力を改めて実感した。同時に、背景ボケを生かした撮影では上品な柔らかさを与えてくれるレンズだった。

今回取り上げる初代Summicron 35㎜ f2.0だが、私の手元にあるのはシリアル番号から1963年に製造された個体。8枚玉は当初、カナダライツが1958年に製造し、のちにドイツ(WETZLAR)でも製造されるようになった。私の所有するのはドイツ製。カナダ製もドイツ製も性能差はないといわれるが、中古相場ではドイツ製の方が高値で取引されているようだ。

どちらでも良かったが、レンズに曇りもなく外観も綺麗な個体がたまたまドイツ製だった。重量150gと小ぶりで軽量なレンズだが、作りは工芸品のようだ。ライカはライツ社として1849年に創業されたが、全盛期の1950年代から60年代に製造されたプロダクトは素材の高級感に加えてデザイン性に優れたものが多い。

画角の35㎜はスナップに最適だが、なかでもF2のズミクロンはライカ社の屋台骨を支えてきた定番レンズ。ドキュメンタリーから報道に至るまで幅広い用途に使われてきた。

その初代SummicronをLeica M(typ240)に装着し、東横沿線の街・祐天寺をスナップした。

初代Summicron 35㎜ f2.0で撮影したモノクロの世界

東京・祐天寺をLeica M(typ240)+ 8枚玉とともに散歩

今回掲載するのは2021年1月3日、目黒区祐天寺で撮影したモノクロ写真だ。

8枚玉は1958-69年に製造されており、おそらく白黒フィルム用に作られたレンズであり、まずはモノクロの描写を確認したいと考えた。まずは祐天寺駅前から歩き始めた。

次は祐天寺駅東口から逆光気味に撮影した写真。

1月3日ということもあり、駅横の駐輪場は空いていた。

半地下の焼肉屋。

正月はゴミ回収が1回休みとなるためか、山積みとなっていた。

2021年はコロナ禍で迎えた初めての正月。閉店中の店舗が目立つなか、Uber Eatsは忙しそうだ。

空で鳥の鳴き声が響いていたので、8枚玉で狙ってみた。

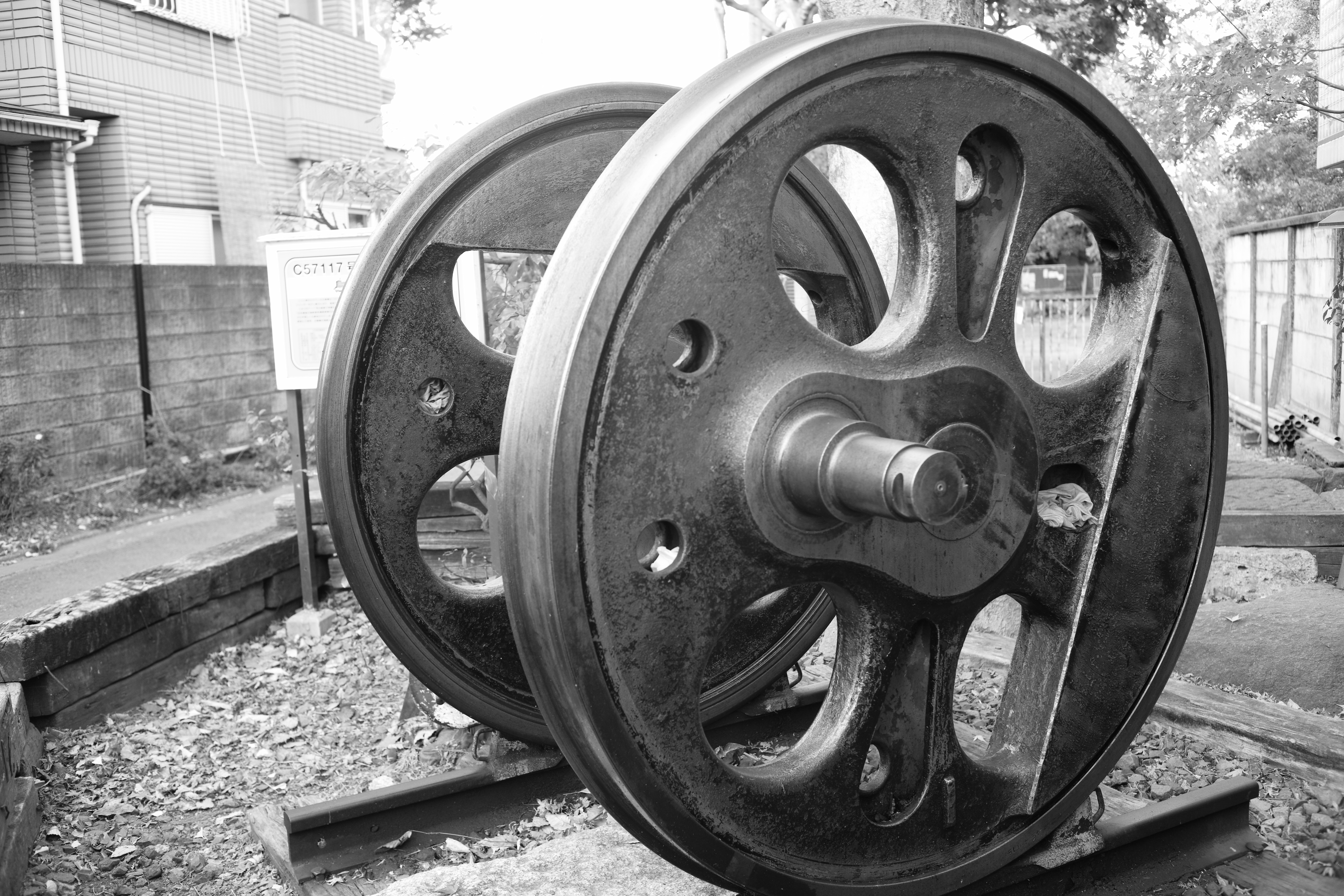

1973年に天皇陛下のお召し列車を牽引した蒸気機関車C57117の主動輪。あまりの見事さに徐々に寄って撮影した。

飲食店は軒並み休んでいた。正月だからか、それともコロナ禍のせいか?

かつてDVDレンタルのツタヤが入っていた場所は、小型スーパーの「まいばすけっと」に変わっていた。生活必需品が強い時代なのかもしれない。

駅から東に歩いて駒沢通りに出た。見事な樹木が私を迎えてくれた。

撮影者:M(typ240) + Summicron 35㎜ f2.0 1st

撮影補助:さきょう

8枚玉は庶民的で若者の多い祐天寺を懐かしい描写で記録してくれた

35㎜ズミクロンは、世代によって、初代8枚玉以外に、6枚玉や7枚玉といった球面レンズもあるが、描写に関しては、色々な作例をみたが、大差はなさそうだ。あれこれ重箱の角を突っついた解説も見受けられるが、自分の趣味で撮影するにはナンセンスな比較だと思っている。

今回の撮影で、初代Summicron 35㎜ f2.0、通称8枚玉は周辺が適度に甘く、中心部はしっかり解像するという点で、球面レンズ特有の特徴を有していると思った。ただ、このレンズ、全体的に描写が優しい。上品な描写と、懐かしい空気感を感じた。

今回はモノクロ撮影だったが、やはり気になるのはモノクロ時代のレンズがカラー撮影でどんな描写をするのかという点だ。

次回は、後日、同じ祐天寺をカラーで撮影した作例を紹介したい。

コメント